低碳烷烃,包括C2~C6链烷烃,主要来源于天然气、油田伴生气、页岩气、石化和炼油过程的副产。它们储量丰富,价格低廉,由于所含的饱和碳氢键十分惰性,工业用途狭窄,一直以来作为低价值的燃料使用。而低碳烷烃通过转化制备的低碳烯烃,其用途则十分广泛,是塑料、橡胶、树脂、高分子、医药、农药、有机化工、精细化工、石油添加剂等后续产业链赖以生存的基石,预计2016年全球需求量将达到2.59亿吨/年。因此,高效转化低碳烷烃 (C2~C6) 生产相应烯烃不仅可以加速利用非传统燃料气作为化石能源的补充原料,也可以解除化学工业对石油资源的单纯依赖,这被誉为21世纪能源利用和转化领域的里程碑。

金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室催化材料研究部苏党生研究员领导的科研团队一直致力于低碳烷烃催化转化制烯烃的基础研究以及工业化应用探索,自2008年发现非金属纳米碳可替代传统贵金属及金属氧化物用于催化烷烃氧化脱氢反应以来,非金属纳米碳在传统热催化中的研究如雨后春笋般迎来蓬勃发展,其在低碳烷烃氧化脱氢反应中展现出较传统金属催化剂更高的活性、抗积碳性能以及突出的稳定性(Science, 2008, 322, 73)。随后,他们通过有机小分子模型化合物( J. Am. Chem. Soc., 2009,131,11296 )及化学滴定法( Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52,14224 )证实了碳表面醌羰基(C=O)是烃类氧化脱氢反应的选择性活性位,醌羰基中富电子的氧具有亲核性,易进攻烷烃中的氢原子导致碳氢键断裂生成烯烃,而还原态的氢醌基团可被氧气氧化恢复原有活性位醌羰基,从而完成催化循环。然而,碳表面的缺陷和边缘往往容易将分子氧解离为亲电氧物种(O-, O22-),进攻烯烃中富电子的碳碳双键(C=C),导致烯烃过度氧化生成碳氧化物,降低烯烃选择性。

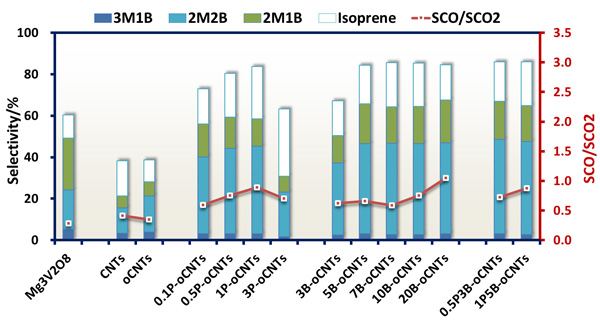

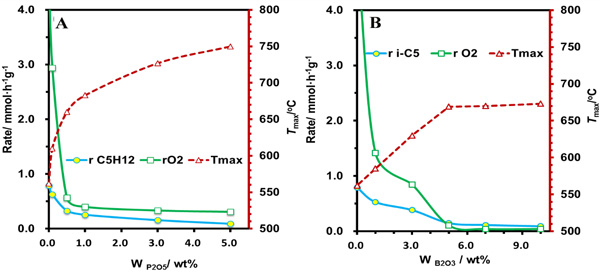

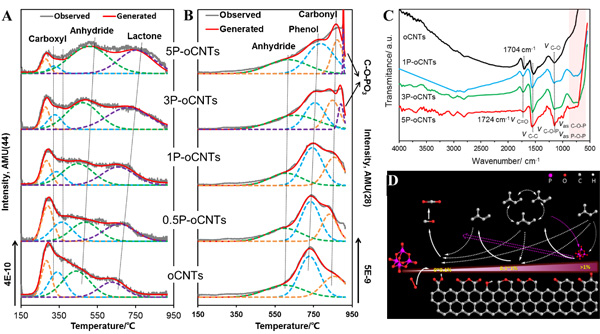

近期,苏党生研究员团队利用非金属元素氮、磷、硼调节碳表面电子云分布,以此来调控碳催化剂的催化性能,揭示了三者改性的区别。氮原子具有与碳原子相近的原子半径,可通过化学气相沉积法将其引入到碳纳米管骨架中,形成石墨型N物种,富电子的氮元素提高了碳纳米管骨架的电子云密度,从而促进了周围碳原子对分子氧的解离,使得碳催化剂对烷烃的活化更容易,其表观活化能的降低与石墨氮含量(NG)存在如下关系:Ea=117.2-32.7 NG( Chem.Commum.,2013,49,8151 )。具有较大原子半径的磷原子不进入碳纳米管骨架,但具有空p轨道的磷原子对未成对电子具有容纳能力,可对碳表面缺陷/边缘和氧官能团的富余电子进行有效控制。随着磷含量持续增加,磷改性碳纳米管在异戊烷氧化脱氢反应中的烯烃选择性呈现先增加后降低的火山型分布(图1),同时磷改性碳纳米管抗氧化温度的升高、以及在异戊烷氧化脱氢反应中反应速率的下降,也呈现先急后缓的对应关系(图2A)。结合程序升温脱附(TPD,图3 A, B)、全反射红外光谱(ATR-IR,图3C)以及动力学测试,揭示了磷改性碳纳米管催化性能的微观机理(图3D):磷首先抑制表面缺陷和边缘对分子氧的活化,导致碳纳米管抗氧化温度的迅速升高,在异戊烷氧化脱氢反应中:分子氧和烷烃消耗速率迅速下降,过度氧化减少且烯烃选择性提升2倍,超过金属催化剂V-Mg-O;磷含量持续增加,碳表面氧官能团与磷形成磷酸酯结构(C-O-PO3),其脱氢活性位醌羰基也遭到抑制,因而在异戊烷氧化脱氢中烯烃选择性下降;过量磷将占据所有碳表面,因而导致催化剂在异戊烷氧化脱氢反应中完全失活。同样具有空p轨道的硼原子在调控碳纳米管表面电子分布及异戊烷氧化脱氢性能时却展现不同结果:随硼含量增加,硼改性碳纳米管抗氧化温度的升高(图2 B)、异戊烷氧化脱氢反应速率下降(图2 B)以及烯烃选择性升高(图1)都呈现平台效应,这表明硼属于选择性改性试剂,而磷属于非选择性改性试剂。另外,以磷、硼杂原子改性的纳米金刚石催化剂用于丙烷氧化脱氢反应时,脱氢选择性也获得相应提高。该系列研究工作不仅从原子层面揭示了催化反应机理,同时拉近了理论研究与工业应用的距离。

上述工作被发表在ChemSusChem(2014, 7, 3476),Catalysis Today(2015, 249, 161),ACS Catalysis(2015, 5, 2436)以及Chemical Communications(2015, 51,9145)上,该研究得到了国家重点基础研究发展计划973项目(批准号:2011CBA00504)、国家自然科学基金(批准号:51221264、21303226)和中石化项目资助。

图1 磷、硼改性碳纳米管在异戊烷氧化脱氢反应中产物分布变化

图2 磷(A)、硼(B)改性碳纳米管抗氧化温度及在异戊烷氧化脱氢反应中反应速率变化

图3 磷改性碳纳米管的TPD(A,B)、ATR-IR(C)谱图及在异戊烷氧化脱氢反应中机理示意图(D)