单质硫作为锂硫二次电池正极材料的理论比容量高达1675 mAh g−1,与金属锂构成的二次电池体系理论比能量密度可达2600Wh/kg,是商业钴酸锂/石墨锂离子电池(理论能量密度360 Wh/kg)的7倍,同时单质硫价格低廉、产量丰富、安全无毒、环境友好,故锂硫电池被认为是很有发展前景的新一代电池。

然而锂硫电池面临三个主要挑战:单质硫是电子和离子的绝缘体;在充放电过程中硫易形成溶于电解液的锂多硫化物而使活性物质流失,形成较厚的Li2S2和Li2S绝缘层,阻碍活性物质的进一步扩散和反应;在充放电过程中硫发生体积膨胀和收缩会使电极材料的结构发生变化,与金属集流体发生脱离,导致循环过程中容量快速衰减、硫利用率低。因此锂硫电池的正极是限制其应用的重要瓶颈和亟待解决的难题。这些问题可通过形成碳硫复合电极材料来加以解决,但会降低整个电池的能量密度,只有碳硫复合电极材料中硫含量超过70wt%才具有应用价值。

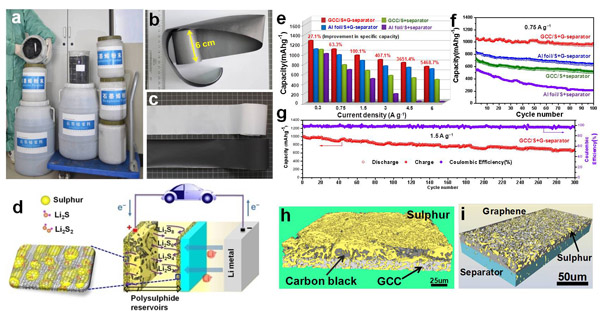

从2010年开始,沈阳材料科学国家(联合)实验室先进炭材料研究部针对以上挑战,利用碳材料优越的导电性、良好的化学稳定性和热稳定性、大的比表面积、丰富的孔结构和表面官能团,在微观尺度上进行了碳硫复合材料的设计,将硫限制在纳米炭材料的微孔、缺陷及表面活性位,有效增加了硫的导电性并限制了多硫离子的溶解,获得了一系列高性能碳硫复合电极材料,显著提升了锂硫电池的性能。特别是最近该团队从实际应用出发,在宏观尺度上提出了独特的锂硫电池三明治正极结构的思路,即利用轻质石墨烯集流体替代传统的铝箔,将纯硫涂覆到石墨烯集流体上,与涂覆石墨烯的隔膜组成三明治正极结构。石墨烯集流体具有较高的表面粗糙度和柔性层状堆叠结构,前者可以提供与活性电极材料良好的电接触(明显优于传统铝箔集流体),后者可有效缓冲单质硫在充放电过程中的体积膨胀,从而保证持久稳定的电接触。同时石墨烯集流体对硫及多硫化物具有良好的吸附能力,在电化学反应过程中可以减少由于多硫化物溶于电解液而造成的活性物质流失。石墨烯复合隔膜中的石墨烯层也可以有效抑制溶解的多硫离子的穿梭效应,降低了电池由于穿梭效应造成的不可逆容量,使电池的库仑效率在长期循环过程中始终接近100%,而且循环稳定性显著提高;同时由于该石墨烯层具有良好的导电性,可以作为前置集流体增加与电极材料的电接触,从而进一步降低了电池的内阻,保证了电池具有快速充放电性能。此外,他们在研究中首次利用X射线三维成像技术观察了多硫化物的扩散过程,证明了三明治结构设计的优势(图1)。他们以工业化生产的石墨烯为原料通过连续工艺制备了石墨烯集流体和石墨烯复合隔膜,并且其组装方法与现有的锂离子电池制造工艺可以兼容,因此具有进一步放大和产业化的前景。

相关研究工作分别发表在国际学术期刊Adv. Mater., 2014, DOI: 10.1002/adma.201302877(被选为Back cover), ACS Nano, 2013, 7, 5367–5375, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 8901–8906, 并申请了3项中国发明专利。上述工作得到了国家自然科学基金委、科技部和中科院等有关项目的资助。

相关论文链接: 1 2 3

图1 a:大量制备的石墨烯原料;b:连续石墨烯集流体;c:涂覆有石墨烯的连续隔膜;d:三明治锂硫正极结构的示意图;e:不同电池构造的锂硫电池的倍率性能;f-g:循环稳定性;h-i:三维X射线成像分析硫在硫正极及石墨烯复合隔膜中的分布

Back Cover