单壁碳纳米管因直径和手性角等结构特征不同可表现为金属性或半导体性。为构建基于单壁碳纳米管的高性能场效应晶体管等电子器件及其集成电路,需获得单一导电属性的单壁碳纳米管,而通常制备得到的碳纳米管是金属性和半导体性碳管的混合物。因此,单壁碳纳米管的结构可控制备是当前碳纳米管研究的重点和难点之一。

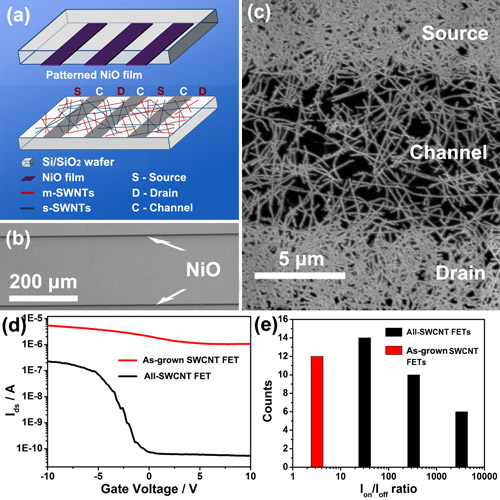

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室先进炭材料研究部的研究人员最近采取两条路线开展单壁碳纳米管的可控制备研究。其一是利用金属性单壁碳纳米管反应活性较高的特点,引入刻蚀剂将其选择性去除,从而获得半导体单壁碳纳米管。他们提出了氧辅助浮动催化剂化学气相沉积法,在碳纳米管的生长过程中加入适量氧气,原位刻蚀金属性碳纳米管,从而宏量制备出半导体性单壁碳纳米管含量为90%的样品,并构建了薄膜场效应晶体管,发现其开关比较普通单壁碳纳米管构建的器件高出3-4个数量级。进而又提出了碳热还原方法在较低温度下(350℃)选择性去除金属性单壁碳纳米管,并构建出全单壁碳纳米管场效应晶体管。他们首先利用光刻在Si/SiOx基体上沉积Ni后预氧化成NiO条带(图1a-b),然后将其覆盖在碳纳米管薄膜上在350℃下进行碳热反应。与NiO条带接触的金属性单壁碳纳米管被刻蚀掉,仅留下半导体性单壁碳纳米管,其可作为场效应晶体管的沟道材料;而未与NiO条带接触的碳纳米管保持结构完整,可作为源、漏电极。从图1c可以看出原始单壁碳纳米管网络的密度较高,而在沟道区域单壁碳纳米管的密度明显减小。对于普通单壁碳纳米管构建的场效应晶体管,由于其中的金属性单壁碳纳米管连通源、漏电极,无法通过栅压调节完全关断,器件的开关比仅为2左右。而全单壁碳纳米管场效应晶体管中的沟道材料为半导体性单壁碳纳米管,其电流的开关比高达103-104(图1e)。该全碳纳米管场效应晶体管还可望用于柔性器件和电路的构建。部分研究结果发表于Journal of the American Chemical Society (2011, 133: 5232-5235)和ACS Nano (2012, 6: 9657-9661).

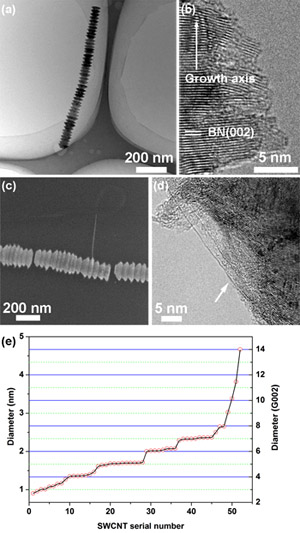

第二条路线是设计和寻找新型催化剂,直接生长具有特定结构的单壁碳纳米管。通常用于制备碳纳米管的催化剂是过渡金属纳米颗粒,其在生长过程中呈液态或半液态,通过碳的溶解-析出、遵循气-液-固机制生长碳纳米管。过渡金属催化剂具有催化活性高的优点,但在高温下稳定性差,形貌和结构不可控,不利于碳纳米管的结构控制。为此,金属所研究人员将一种氮化硼纳米纤维(BNNF)作为生长单壁碳纳米管的催化剂。该BNNF的(002)面垂直于纤维的轴向,通过等离子刻蚀等方法可在其边缘形成未闭合的(002)片层(图2a-b)。在化学气相沉积生长过程中,单壁碳纳米管可从该活性位形核生长(图2c-d)。因为BN具有良好的高温稳定性,在碳纳米管生长过程中可保持结构不发生改变,这为单壁碳纳米管的结构控制提供了可能。实验结果表明从该BNNF生长出单壁碳纳米管的直径呈台阶状分布,约是六方BN层间距的整数倍(图2e)。第一原理计算表明,碳纳米管从未闭合的(002)层间生长有利于体系能量的降低。研究人员在透射电镜下原位研究了碳纳米管从BNNF生长的过程,藉此提出了单壁碳纳米管可通过异质外延从具有特定结构的“种籽”上生长。该研究为单壁碳纳米管的结构控制生长提供了新的思路。部分结果于2012年12月13日在Scientific Reports (2012, 2: 971) 在线发表。

以上工作得到了国家自然科学基金委和科技部纳米科技重大研究计划项目的资助。

图1 (a)碳热还原法制备半导体性单壁碳纳米管及构建全碳纳米管场效应晶体管的示意图。(b)厚度约为100纳米、宽度为10微米的NiO条带。(c)碳热还原反应后获得的全碳纳米管晶体管的源、漏极和沟道。(d)所构建场效应晶体管的输运特性对比。(e)所构建场效应晶体管的开关比统计分布。

图2 (a-b)氮化硼纳米纤维“种籽”的透射电镜照片。(c-d)氮化硼纳米纤维生长出的单壁碳纳米管的扫描电镜和透射电镜照片。(e)氮化硼纳米纤维生长的单壁碳纳米管的直径统计分布。